厳しい寒さもようやく和らぎ、高野山にも春の気配が感じられる日が増えてきました。桜の開花も、もう少しです。

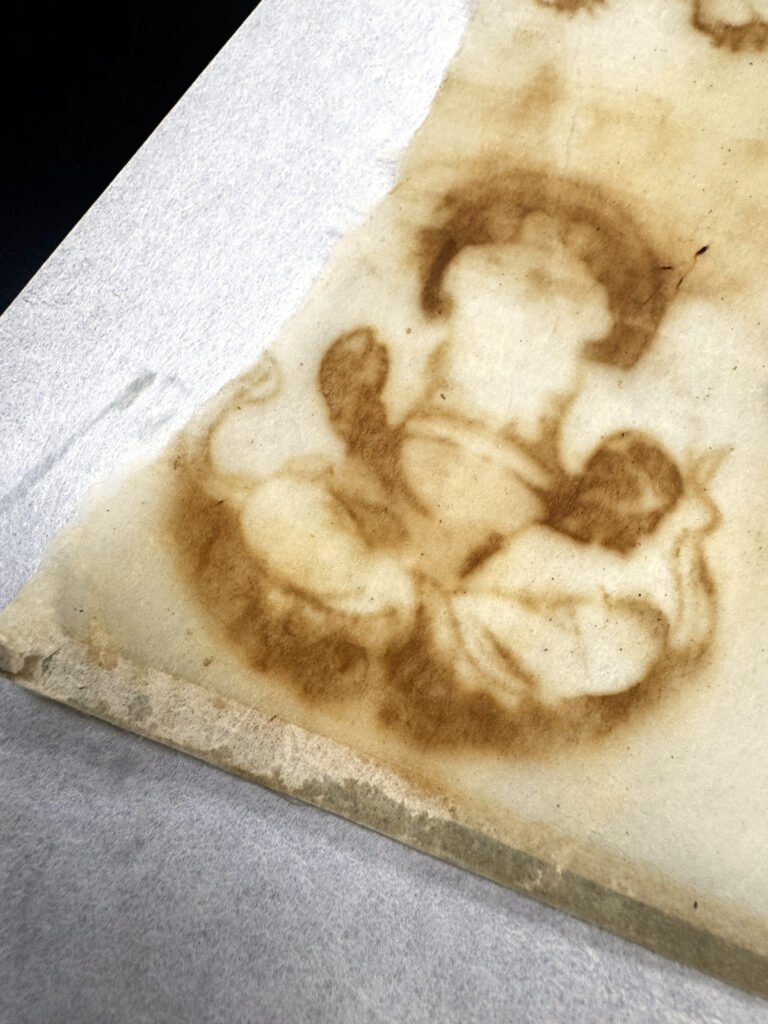

さて、先日お預かりして修復していた仏画のことです。裏打ち紙を慎重に取り除いていたところ、ある岩絵の具で描かれた部分に、特に紙焼けが目立っていることに気がつきました。こうした現象は、この仏画に限らず他の作品でもしばしば見られます。

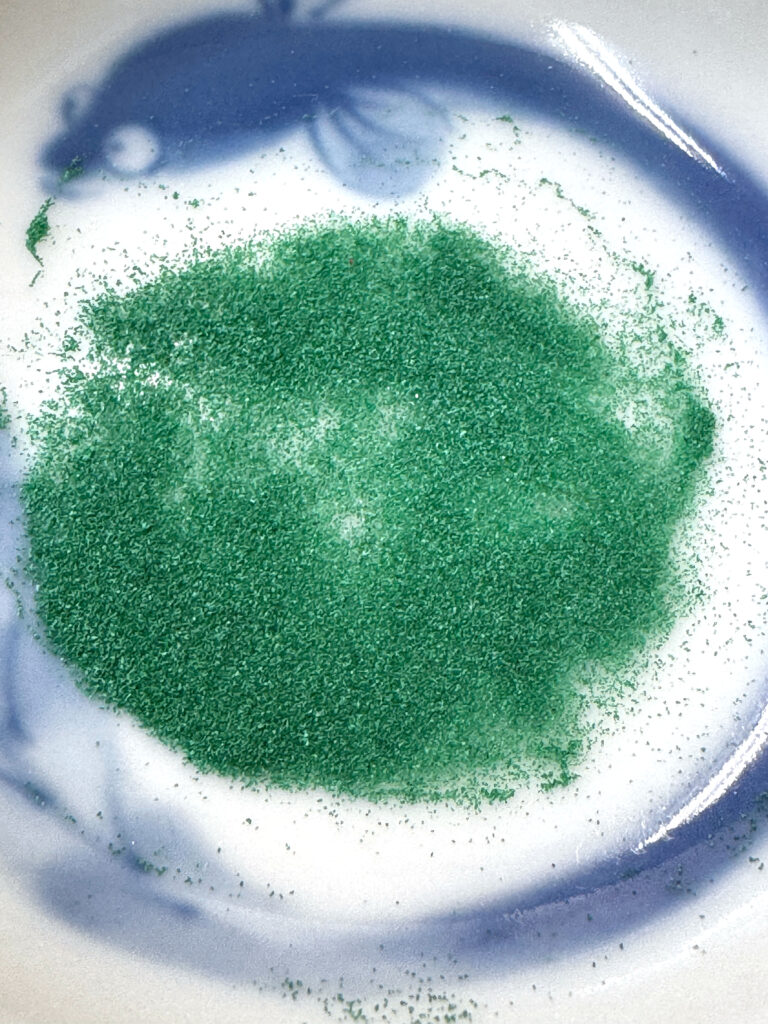

皆さんは「緑青(ろくしょう)」という岩絵の具をご存じでしょうか? 銅が酸化してできる青緑色の錆で、古い十円玉に見られる緑色のサビといえば、ピンとくる方も多いかもしれません。

この緑青が使われている部分の裏打ち紙は、高確率で紙焼けを起こし、非常にもろくなっていることが多いのです。

緑青、厳密にいうと岩緑青は、日本でも古くから使われてきた絵具で、鉱石の「孔雀石(マラカイト)」を細かく砕いて作られます。天然由来の鉱物絵具であるにもかかわらず、なぜ紙焼けが起こるのか、不思議に思っていました。

そこで調べてみたところ、孔雀石は主に「塩基性炭酸銅(炭酸水酸化銅)」から成る鉱物であることがわかりました。緑青による紙焼けを検証した実験では、銅イオンが紙の劣化を引き起こす要因となり得ることが示されています。つまり、銅を主成分とする孔雀石由来の岩緑青は、紙焼けを生じさせる可能性が高いということです。

同様に、藍銅鉱(アズライト)を原料とする岩群青という岩絵の具にも銅が含まれているため、こちらも紙焼けを引き起こすリスクがあると考えられます。

ところで、緑青には毒性があるという話を耳にされたことがあるかもしれません。かつては有毒と考えられていましたが、現在の研究では、一般的な緑青にはほとんど毒性がないことが明らかにされているようです(もちろん吸引すると体に悪いのは明白ですが)。ただし、「花緑青」や「唐緑青」といった人工顔料の緑青には、ヒ素を含む成分が使われているため、これらは確かに有毒とされています。

ちなみに、上記の孔雀石から成る緑青は岩緑青と呼ばれますが、西洋絵画で使われてきたものに「ヴェルディグリ」という人工緑青があるようです。絵具の製造工程的に十円玉の錆は、このヴェルディグリに近いです。